史学雑誌目次 | バックナンバー 2021年 第130編

12号 11号 10号 9号 8号 7号 6号 5号 「回顧と展望」 4号 3号 2号 1号

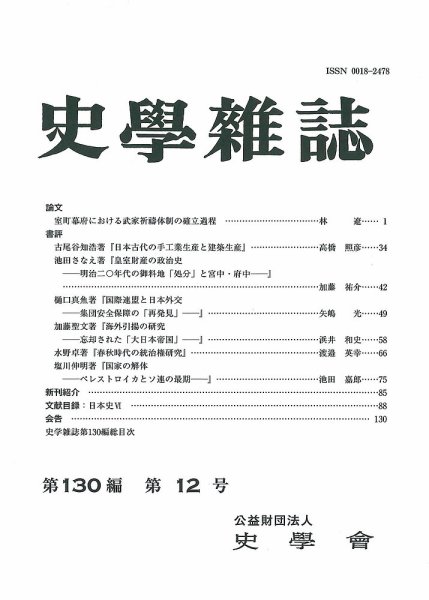

130編第12号

|

書評 | |||

|---|---|---|---|

| 古尾谷知浩著『日本古代の手工業生産と建築生産』 | 高橋 照彦 | 34(1896) | |

| 池田さなえ著『皇室財産の政治史――明治二〇年代の御料地「処分」と宮中・府中――』 | 加藤 祐介 | 42(1904) | |

| 樋口真魚著『国際連盟と日本外交――集団安全保障の「再発見」――』 | 矢嶋 光 | 49(1911) | |

| 加藤聖文著『海外引揚の研究――忘却された「大日本帝国」――』 | 浜井 和史 | 58(1920) | |

| 水野卓著『春秋時代の統治権研究』(汲古叢書 156) | 渡邉 英幸 | 66(1928) | |

| 塩川伸明著『国家の解体――ペレストロイカとソ連の最期――』 | 池田 嘉郎 | 75(1937) | |

|

新刊紹介 | |||

| 日本史史料研究会監修 中脇聖編著『家司と呼ばれた人々――公家の「イエ」を支えた実力者たち――』 | 井手 麻衣子 | 85(1947) | |

| 小林功・馬場多聞編著『地中海世界の中世史』 神崎忠昭・長谷部史彦編著『地中海圏都市の活力と変貌』 |

三潴 みづほ | 86(1948) | |

|

文献目録 | |||

|

日本史ⅤI |

88(1950) | ||

|

会告 | |||

|

|

130(1992) | ||

|

史学雑誌第130編総目次 | |||

130編第11号

|

論文 |

| |||

|---|---|---|---|---|

|

戦間期大都市郊外における都市インフラ整備過程と都市計画法 |

|

鈴木 智行 |

1(1709) |

|

|

コラム 歴史の風 | ||||

| 歴史はどこから語りはじめるべきか | 海部 陽介 | 38(1746) | ||

|

研究ノート | ||||

| 藩政確立後の政治機構とその運営――弘前藩四代藩主津軽信政を事例に―― | |

宮脇 啓 | 41(1749) | |

|

書評 | |||

|---|---|---|---|

| 川本慎自著『中世禅宗の儒学学習と科学知識』 | 堀川 貴司 | 66(1774) | |

| 松岡弘之著『ハンセン病療養所と自治の歴史』 | 鬼嶋 淳 | 74(1782) | |

| 塚本英樹著『日本外交と対中国借款問題――「援助」をめぐる協調と競合――』 | 藤井 崇史 | 83(1791) | |

| 平田陽一郎著『隋唐帝国形成期における軍事と外交』(汲古叢書 165) | 前島 佳孝 | 89(1797) | |

| 小林義廣著『南宋江西吉州の士大夫と宗族・地域社会』(汲古叢書 161) | 青木 敦 | 99(1807) | |

|

新刊紹介 | |||

| 尚友倶楽部・原口大輔・西山直志編『松本学日記 〈昭和十四年~二十二年〉』 | 渡部 亮 | 108(1816) | |

| ウィンストン・ブラック著 大貫俊夫監訳『中世ヨーロッパ――ファクトとフィクション――』 | 岡本 孝信 | 109(1817) | |

|

文献目録 | |||

|

日本史Ⅴ |

111(1819) | ||

|

会告 | |||

|

史学会賞発表 |

152(1860) | ||

130編第10号

|

論文 |

| |||

|---|---|---|---|---|

|

日本陸軍と対国際連盟政策――ジュネーブ一般軍縮会議・満州事変への対応を中心に―― |

|

大窪 有太 |

1(1571) |

|

|

研究ノート | ||||

| 仏教教団の「近代化」における門信徒の経済的役割――明治期・西本願寺「有力門徒」らによる会社設立―― | |

池田さなえ | 34(1604) | |

| 第二次アヘン戦争と清朝の情報伝達 | |

殷 晴 | 59(1629) | |

|

書評 | |||

|---|---|---|---|

| 梅村喬著『尾張国郡司百姓等解文の時代』 | 小原 嘉記 | 84(1654) | |

| 高田義人著『平安貴族社会と技能官人』(同成社古代史選書 36) | 告井 幸男 | 92(1662) | |

| 兼平賢治著『近世武家社会の形成と展開』 | 三宅 正浩 | 99(1669) | |

|

新刊紹介 | |||

| 赤澤春彦編『新陰陽道叢書 第二巻 中世』 | 野口飛香留 | 105(1675) | |

| 西尾賢隆著『中世禅宗史叢説――附 禅籍の口語略解――』 | 吉永 光貴 | 106(1676) | |

| 小池和子著『カエサル――内戦の時代を駆けぬけた政治家――』<岩波新書> | 丸亀 裕司 | 107(1677) | |

|

文献目録 | |||

|

東洋史Ⅲ |

109(1679) | ||

|

会告 | |||

|

|

136(1706) | ||

130編第9号

|

論文 |

| |||

|---|---|---|---|---|

|

「大学の運営に関する臨時措置法」の成立過程――政府・与党の動向を中心として―― |

|

市川 周佑 |

1(1425) |

|

|

コラム 歴史の風 | ||||

| 忘れがたいあの一言 | 林 俊雄 | 38(1462) | ||

|

研究ノート | ||||

| 足利将軍家子弟・室町殿猶子の寺院入室とその意義――室町殿と寺院・公家社会との関係を探る―― | |

髙鳥 廉 | 41(1465) | |

| 中世後期の猶子入室と門主・家門・室町殿 | |

相馬 和将 | 68(1492) | |

|

書評 | |||

|---|---|---|---|

| 榎村寛之著編『律令天皇制祭祀と古代王権』 | 有富 純也 | 98(1522) | |

| 石原和著『「ぞめき」の時空間と如来教――近世後期の救済論的転回――』 | 小林 准士 | 102(1526) | |

| 鈴木 慶孝著『〈トルコ国民〉とは何か――民主化の矛盾とナショナル・アイデンティティー――』 | 佐々木 紳 | 110(1534) | |

|

新刊紹介 | |||

| 水野章二著『災害と生きる中世――旱魃・洪水・大風・害虫――』 | 濱野 未来 | 118(1542) | |

| 金澤周作監修、藤井崇・青谷秀紀・古谷大輔・坂本優一郎・小野沢透編著『論点・西洋史学』 | 望月 澪 | 119(1543) | |

|

文献目録 | |||

|

西洋史Ⅲ |

121(1545) | ||

|

会告 | |||

|

|

144(1568) | ||

130編第8号

|

論文 |

| |||

|---|---|---|---|---|

|

秦漢時代の人的結合と国家――『嶽麓書院藏秦簡』を手掛かりに―― |

|

椎名 一雄 |

1(1263) |

|

|

研究ノート | ||||

| 大宰相主義の政治指導――第一次伊藤博文内閣における陸軍紛議を中心に―― | |

塚目 孝紀 |

37(1299) |

|

| ボナパルティスムとブーランジスム――一八八〇年代後半のフランスにおけるヴィクトル派の展開―― | |

湯浅 翔馬 |

62(1324) |

|

|

書評 | |||

|---|---|---|---|

| 細井浩志編『新陰陽道叢書 第一巻 古代』 | 磐下 徹 | 86(1348) | |

| 久野雅司著『織田信長政権の権力構造』 | 金子 拓 | 92(1354) | |

| 今村直樹著『近世の地域行財政と明治維新』 | 平下 義記 | 100(1362) | |

|

新刊紹介 | |||

|

新潟県立博物館監修『まじないの文化史――日本の呪術を読み解く――』 |

小川 宏和 | 110(1372) | |

| 虎尾達哉著『藤原冬嗣』(人物叢書306) | 桜田 真理絵 | 111(1373) | |

| 坂田聡編『古文書の伝来と歴史の創造――由緒論から読み解く山国文書の世界――』 | 清水 克行 | 112(1374) | |

| 河村昭一著『若狭武田氏と家臣団』 | 伊藤 大貴 | 113(1375) | |

| 髙杉洋平著『昭和陸軍と政治――「統帥権」というジレンマ――』(歴史文化ライブラリー513) | 大窪 有太 | 114(1376) | |

| 窪添慶文著『北魏史――洛陽遷都の前と後――』(東方選書54) | 田熊 敬之 | 115(1377) | |

| 松木栄三著『ロシアと黒海・地中海世界――人と文化の交流史――』 | 亀長 洋子 | 117(1379) | |

|

文献目録 | |||

|

日本史Ⅳ |

118(1380) | ||

|

会告 | |||

|

|

158(1420) | ||

130編第7号

|

論文 |

| |||

|---|---|---|---|---|

|

革命期ロシアのウクライナ問題と近世ヘトマン領――過ぎ去った自治と来るべき自治―― |

|

村田 優樹 |

1(1109) |

|

|

コラム 歴史の風 | ||||

|

感染症と嘘の歴史 |

新川登亀男 |

40(1148) |

||

|

研究ノート | ||||

| トネリの勘籍――徳島県観音寺遺跡出土の木簡をめぐって―― | |

堀部 猛 |

43(1151) |

|

| 戦後日本の公葬――国葬の変容を中心として―― | |

前田 修輔 |

61(1169) |

|

|

書評 | |||

|---|---|---|---|

| 白根陽子著『女院領の中世的展開』(同成社中世史選書 25) | 近藤 成一 | 83(1191) | |

| 松川雅信著『儒教儀礼と近世日本社会――闇斎学派の『家礼』実践――』 | 綱川 歩美 | 90(1198) | |

| 武島良成著『「大東亜共栄圏」の「独立」ビルマ――日緬の政治的攻防と住民の戦争被害――』 | 水野明日香 | 96(1204) | |

|

新刊紹介 | |||

|

大津透編『日本古代律令制と中国文明』(史学会シンポジウム叢書) |

十川 陽一 | 104(1212) | |

| 吉野秋二著『古代の食生活――食べる・働く・暮らす――』(歴史文化ライブラリー 507) | 吉田 拓矢 | 105(1213) | |

| 落合義明著『中世東国武士と本拠』(同成社中世史選書 28) | 海上 貴彦 | 106(1214) | |

| 新名一仁編『現代語訳上井覚兼日記――天正十年(一五八二)十一月~天正十一年(一五八三)十一月――』 | 藤田 聡 | 107(1215) | |

| 姫岡とし子著『ローザ・ルクセンブルク――戦い抜いたドイツの革命家――』(世界史リブレット人 087) | 池田 嘉郎 | 108(1216) | |

|

文献目録 | |||

|

日本史Ⅲ |

110(1218) | ||

|

会告 | |||

|

|

154(1262) | ||

130編第6号

|

論文 |

| |||

|---|---|---|---|---|

|

室町幕府初期の財政基盤 |

|

山家 浩樹 |

1(971) |

|

|

研究ノート | ||||

|

政友会院外団の成立過程 |

|

海野 大地 |

39(1009) |

|

| 十八世紀北部ベトナムにおける政治的主体としての村落――皂隷・守隷を中心に―― | |

吉川 和希 |

63(1033) |

|

|

書評 | |||

|---|---|---|---|

| 森靖夫著『「国家総動員」の時代――比較の視座から――』 | 関口 哲矢 | 87(1057) | |

| 正本忍著『フランス絶対王政の統治構造再考――マレショーセに見る治安、裁判、官僚制――』 | 坂野 正則 | 96(1066) | |

|

新刊紹介 | |||

|

宗教法人光明宗法華寺編『光明皇后御傳 改訂増補版』 |

上村 正裕 | 106(1076) | |

| 浜口誠至編『細川勝元文書集(1)』(戦国史研究会史料集8) | 川口 成人 | 107(1077) | |

| 府中市編『新府中市史 近世 資料編 上』 | 小林 優里 | 108(1078) | |

| 村上弥生著『明治の和紙を変えた技術と人々――高知県・吉井源太の活動と交流――』 | 末柄 豊 | 109(1079) | |

| 真道洋子著 桝屋友子監修『イスラーム・ガラス』 | 神田 惟 | 110(1080) | |

| ユーリー・コスチャショーフ著 橋本伸也・立石洋子訳『創造された「故郷」――ケーニヒスベルクからカリーニングラードへ――』 | 久保田 俊樹 | 111(1081) | |

|

文献目録 | |||

|

東洋史Ⅱ |

113(1083) | ||

|

会告 | |||

|

|

138(1108) | ||

130編第5号 回顧と展望

|

総説 |

| ||

|---|---|---|---|

|

大津 透 |

1(553) |

||

|

歴史理論 | |||

|

今野 元 |

6(558) |

||

|

日本史 | |||

|---|---|---|---|

|

考 古 |

夏木 大吾 福永 将大 谷澤 亜里 太田 宏明 |

11(563) |

|

|

古 代 |

古瀬 奈津子 遠藤 みどり 古内 絵里子 黒田 洋子 |

37(589) |

|

|

中 世 |

市沢 哲 樋口 健太郎 木村 英一 山本 康司 |

77(629) |

|

| 近 世 |

塚田 孝 羽田 真也 町田 哲 渡辺 祥子 |

108(660) |

|

|

近現代 |

塩出 浩之 三村 昌司 前田 亮介 米山 忠寛 |

147(699) |

|

|

東アジア | |||

|

中 国 |

|||

|

殷・周・春秋 |

坂川 幸祐 |

193(745) |

|

|

戦国・秦漢 |

斎藤 賢 |

199(751) |

|

|

魏晋南北朝 |

千田 豊 |

205(757) |

|

|

隋・唐 |

石野 智大 |

212(764) |

|

|

五代・宋・元 |

與座 良一 |

218(770) |

|

|

明・清 |

井上 充幸 |

225(777) |

|

|

近現代 |

望月 直人 久保 茉莉子 |

231(783) |

|

|

台湾 |

鶴園 裕基 |

245(797) |

|

|

朝 鮮 |

赤羽目 匡由 鈴木 開 福井 譲 |

248(800) |

|

|

内陸アジア | ||

|---|---|---|

|

西村 陽子 中村 篤志 |

259(811) |

|

|

東南アジア | ||

|

蓮田 隆志 |

271(823) |

|

|

南アジア | ||

|

虫賀 幹華 水上 香織 |

279(831) |

|

|

西アジア・北アフリカ | ||

|

花坂 哲 山本 孟 馬場 多聞 田中 雅人 |

287(839) |

|

|

アフリカ | ||

|

藤井 千晶 |

304(856) |

|

|

ヨーロッパ | |||

|---|---|---|---|

|

古 代 |

|||

|

ギリシア |

森谷 公俊 |

307(859) |

|

|

ローマ |

伊藤 雅之 |

311(863) |

|

|

中 世 |

|||

|

一般 |

山辺 規子 |

315(867) |

|

|

西欧・南欧 |

梶原 洋一 |

316(868) |

|

|

中東欧・北欧 |

原田 晶子 |

321(873) |

|

|

イギリス |

有光 秀行 |

325(877) |

|

|

ロシア・ビザンツ |

仲田 公輔 |

330(882) |

|

|

近 代 |

|||

|

一般 |

君塚 直隆 |

332(884) |

|

|

イギリス |

菅原 未宇 春日あゆか |

334(886) |

|

|

フランス |

小山 啓子 |

341(893) |

|

|

ドイツ・スイス・ネーデルラント |

平松 英人 |

348(900) |

|

|

ロシア・東欧・北欧 |

井出 匠 |

354(906) |

|

|

南欧 |

大西 克典 |

358(910) |

|

|

現 代 |

|||

|

一般 |

池田 嘉郎 |

362(914) |

|

|

イギリス |

尹 慧瑛 |

365(917) |

|

|

フランス |

中村 督 |

369(921) |

|

|

ドイツ・スイス・ネーデルラント |

伊豆田 俊輔 |

373(925) |

|

|

ロシア・東欧・北欧 |

日臺 健雄 |

380(932) |

|

|

アメリカ | |||

|

北アメリカ |

遠藤 寛文 和泉 真澄 |

387(939) |

|

|

ラテン・アメリカ |

川畑 博昭 |

395(947) |

|

|

執筆者紹介 | |||

|

398(950) |

|||

|

編集後記 | |||

|

400(952) |

|||

|

文献目録 | |||

|

西洋史II |

401(953) |

||

|

会告 | |||

|

418(970) |

|||

130編第4号

|

論文 |

| |||

|---|---|---|---|---|

|

洞庭郡遷陵県の開発と秦の 「地域統治」 |

|

小林 文治 |

1(407) |

|

|

研究ノート | ||||

|

古代・中世移行期における天皇の変質 |

|

井上 正望 |

38(444) |

|

| 明治中・後期の皇室財政――制度と実態―― | |

加藤 祐介 |

64(470) |

|

|

書評 | |||

|---|---|---|---|

| 永本哲也著 『ミュンスター宗教改革――一五二五~三四年反教権主義的騒擾、 宗教改革・再洗礼派運動の全体像――』 | 渡邊 伸 | 93(499) | |

|

新刊紹介 | |||

|

成田龍一・長谷川貴彦編『<世界史>をいかに語るか――グローバル時代の歴史像――』 |

北村 厚 | 103(509) | |

| 市村高男編『中世石造物の成立と展開』 | 太田 まり子 | 104(510) | |

| 久水俊和・石原比伊呂編『室町・戦国天皇列伝――後醍醐天皇から後陽成天皇まで――』 | 上嶋 康裕 | 105(511) | |

| 加賀藩研究ネットワーク編『加賀藩政治史研究と史料』 | 千葉 拓真 | 106(512) | |

| 村岡倫編『最古の世界地図を読む――『混一疆理歴代国都之図』から見る陸と海 ――』(龍谷大学アジア仏教文化研究叢書16) | 山本 明志 | 107(513) | |

| 松原正毅編『中央アジアの歴史と現在――草原の叡智――』(アジア遊学243) | 長瀬 篤音 | 108(514) | |

| 田中創著『ローマ史再考――なぜ「首都」コンスタンティノープルが生まれたのか――』<NHKブックス 1265> | 小坂 俊介 | 109(515) | |

| B.シンメルペニッヒ著 甚野尚志・成川岳大・小林亜沙美訳『ローマ教皇庁の歴史――古代からルネサンスまで――』<人間科学叢書 47> | 藤崎 衛 | 111(517) | |

| 高橋進著『ムッソリーニ――帝国を夢みた政治家――』<世界史リブレット人 88> | 山手 昌樹 | 112(518) | |

|

文献目録 | |||

|

日本史Ⅱ |

113(519) | ||

|

会告 | |||

|

|

142(548) | ||

130編第3号

|

論文 |

| |||

|---|---|---|---|---|

|

日露戦後期における師団の立地と市街地改造 |

|

松下 孝昭 |

1(261) |

|

|

コラム 歴史の風 | ||||

|

アネッテとアウグスト |

肥前 榮一 |

32(292) |

||

|

研究ノート | |||

|---|---|---|---|

| 共同体的衆民政と協同民主主義のあいだ ――矢部貞治の 「敗戦転向」―― |

|

大谷 伸治 | 35(295) |

| 一九世紀末から二〇世紀初頭イズミルにおけるコレラ対策の変容と継続 ――近代オスマン帝国における衛生政策と地方社会―― |

|

鈴木 真吾 | 61(321) |

|

書評 | |||

| 木場貴俊著 『怪異をつくる――日本近世怪異文化史――』 | 梅田 千尋 | 86(346) | |

| 菅谷幸浩著 『昭和戦前期の政治と国家像――「挙国一致」 を目指して――』 | 官田 光史 | 93(353) | |

|

新刊紹介 | |||

| 東京大学教養学部歴史学部会編『東大連続講義 歴史学の思考法』 | 三王 昌代 | 98(358) | |

| 西本昌弘編『日本古代の儀礼と神祇・仏教』 | 佐藤 真海 | 99(359) | |

| 伊藤聡著『神道の中世――伊勢神宮・吉田神道・中世日本紀――』(中公選書) | 小林 郁 | 100(360) | |

| 水野嶺著『戦国末期の足利将軍権力』 | 川元 奈々 | 101(361) | |

| 中野隆生・加藤玄編著『フランスの歴史を知るための50章』(エリア・スタディーズ 179) | 山口 陽子 | 102(362) | |

| A・A・ゴルスキー著 宮野裕訳『中世ロシアの政治と心性』(人間科学叢書 48) | 三浦 清美 | 104(364) | |

|

文献目録 | |||

|

日本史Ⅰ |

106(366) | ||

|

会告 | |||

| 142(402) | |||

130編第2号

|

論文 |

| |||

|---|---|---|---|---|

|

横須賀造船所の外国船修理事業 |

|

賀 申杰 |

1(131) |

|

|

研究動向 | ||||

| 暴力の歴史の描写を目指して――中近世ドイツ犯罪史研究における動向から―― | |

齋藤 敬之 | 37(167) | |

|

書評 | ||

|---|---|---|

| 榎英一著 『律令交通の制度と実態――正税帳を中心に――』 | 市 大樹 | 58(188) |

| 岡野浩二著 『中世地方寺院の交流と表象』 | 三輪 眞嗣 | 67(197) |

| 中野良著 『日本陸軍の軍事演習と地域社会』 | 吉田 律人 | 76(208) |

| 小林功著 『生まれくる文明と対峙すること――七世紀地中海世界の新たな歴史像――』 | 仲田 公輔 | 85(215) |

| 青山由美子著 『一一~一二世紀のフランドル伯の尚書部』 | 青谷 秀紀 | 97(227) |

|

新刊紹介 | ||

| 神谷正昌著『清和天皇』(人物叢書304) | 佐藤 早樹子 | 105(235) |

| 小原仁編『変革期の社会と九条兼実――『玉葉』をひらく――』 | 山岡 瞳 | 106(236) |

| 水野章二編著『よみがえる港・塩津――北国と京をつないだ琵琶湖の重要港――』 | 村上 絢一 | 107(237) |

| 今野元著『マックス・ヴェーバー――主体的人間の悲喜劇――』(岩波新書) | 池田 嘉郎 | 108(238) |

|

文献目録 | ||

|

東洋史Ⅰ |

110(240) | |

130編第1号

|

論文 |

| |||

|---|---|---|---|---|

|

ソ連のコメコン改革構想とその挫折―― 一九九〇-九一年の域内交渉過程を中心に―― |

|

藤澤 潤 |

1(1) |

|

|

コラム | ||||

| 海関資料に生かされる――旧中国海関資料群の活用と次代の東アジア研究 | 濱下 武志 | 36(36) | ||

|

研究ノート | ||||

|

昭和戦前期における帝国内政治 ――農林省と広域農業政策への道程―― |

|

村瀬 啓 | 39(39) | |

|

書評 | ||

|---|---|---|

| 西本昌弘著 『空海と弘仁皇帝の時代』 | 遠藤 慶太 | 66(66) |

| 白水智著 『中近世山村の生業と社会』 | 松田 睦彦 | 72(72) |

| 高山博著 『中世シチリア王国の研究――異文化が交差する地中海世界――』 | 大月 康弘 | 79(79) |

|

第118回史学会大会報告 | ||

|

|

88(88) | |

|

新刊紹介 | ||

| 宮川麻紀著『日本古代の交易と社会』 | 堀部 猛 | 105(105) |

| 高岸輝著『中世やまと絵史論』 | 藤原 重雄 | 106(106) |

| 黒田基樹著『鎌倉幕府発給文書の研究』<戎光祥中世織豊期論叢1> | 亀ヶ谷 憲史 | 107(107) |

| 生駒市教育委員会編『興福院所蔵 鷹山家文書調査報告書』(生駒市文化財調査報告書 第38集) | 末柄 豊 | 108(108) |

| 佐藤剛著『百年戦争――中世ヨーロッパ最後の戦い――』(中公新書) | 田野崎アンドレーア嵐 | 109(109) |

|

文献目録 | ||

|

西洋史Ⅰ |

111(111) | |

|

会告 | ||

|

|

129(129) | |